スズメバチに刺されたときにはすぐに応急処置を施さないと、ハチ毒が体中に回ってしまい、アレルギー反応が起こりやすくなり、最悪「死」に至ることもあります。

今回は、蜂(ハチ)刺し被害に遭ったときに、「すぐにやるべき応急処置とその後の正しい対処法」を紹介します。万が一蜂に刺されても、慌てることなく正しい行動をとることができるようになります!まず最初に“人間を刺す可能性のある蜂の種類”を紹介し、蜂に刺されたときに起こりうる症状や、その対処法についてさらに細かくお伝えします。

スズメバチをはじめとする『蜂刺し』に遭った際、ご自身やご家族、知人の方々の身体に及ぶ被害を、最小限に食い止めることができるようになりますよ。

自分で病院にかかる際は「何科にかかるべきか?」という問題にも触れています。ぜひともじっくりご覧くださいね。

1 刺されると”危険”な蜂の種類

人間を刺す可能性がある蜂には『ミツバチ』『アシナガバチ』『スズメバチ』の3種類がいます。

種類によって、身体の大きさや特性が変わってきますので、順を追って説明しますね。

1-1 ミツバチ

ミツバチは、皆さんもご存知の通り、花の蜜を集めて巣に持ち帰り『ハチミツ』を生成する蜂です。

日本には、在来種(ざいらいしゅ)※1である『ニホンミツバチ』と、外来種(がいらいしゅ)※2である『セイヨウミツバチ』の2種類が生息しています。

※1 在来種(ざいらいしゅ) … もともとその場所に存在していた種類

※2 外来種(がいらいしゅ) … 海外から持ち込まれた種類

ニホンミツバチは13~17mmほど、セイヨウミツバチは15~20mmほどの大きさをしています。ちなみに、野生に生息しているミツバチは、そのほとんどがニホンミツバチです。

攻撃的なセイヨウミツバチに比べて、ニホンミツバチは性格が温厚で、理由もなく人間を刺すようなことはめったにありません。

しかし、人間がむやみに巣を撤去しようとしたり、ミツバチ自身が身に危険を感じることがあれば、襲い掛かってくる可能性があります。

1-2 アシナガバチ

アシナガバチは、ミツバチよりも身体の線が細い、小型の蜂です。画像の通り、アシナガバチは腰部がキュッとくびれて、スリムな体系をしています。

日本には『フタモンアシナガバチ』や『セグロアシナガバチ』『キアシナガバチ』をはじめとする11種類のアシナガバチが生息しています。大きさは種類によって若干違ってくるものの、小さくて11mm、大きくて26mmほどのサイズです。

アシナガバチは、ケムシやカメムシなどの害虫や、他にもいろいろな昆虫をエサとして捕食しています。蚊やアブのように、人間の血液をエサにすることはないため、人を積極的に刺すことはそう多くありません。

しかし、ミツバチと同じく、身に危険を感じたときには攻撃性が高まり、こちらに襲い掛かってくることがあるため、油断はできません。

1-3 スズメバチ

スズメバチは、人を刺す攻撃性の高い、大型の蜂です。

Wikipedia:https://goo.gl/aea4bv

Wikipedia:https://goo.gl/aea4bv

画像のスズメバチは、ミツバチを食べようと、狙いを定めています。

同じ“ハチ仲間”すら、スズメバチの前では『貴重なエサ』と化すのです。(これは自然の摂理。スズメバチが悪いわけではありません)

もちろん人間も、他人事ではないんですよね。スズメバチから『攻撃の対象』として狙われ、刺されれば、我々も「痛い!」だけでは済まされません。

でも、1つだけ“安心できる要素”があります。蜂は、アブや蚊とは違って『人間の血液がエサにならない昆虫である』ということです。あんなに狂暴に見えるスズメバチですが、人に攻撃してくるのは『身に危険を感じたとき』か『巣が壊されると感じたとき』だけなんですよ。

ただし、他の理由によって興奮した蜂が近づいてきた場合には、刺される可能性がグッと高くなります。蜂が近づいてきたら、以下の通り落ち着いて行動してくださいね。

2 スズメバチが近づいてきたときの対処法

スズメバチが近づいてきたときは、しゃがむなど身を低くして、素早くその場を離れてください。蜂は下の方を向いて敵を負うのが苦手であるため、あなたが一瞬にしてしゃがめば、標的の姿を一瞬見失ってしまうんです!

蜂が我々の姿を見失っている間に、しゃがんだまま、駆け足で逃げましょう。

ちなみに林野庁ホームページによると、スズメバチは以下の4段階で人間を攻撃してくるとのことです。

1.蜂の攻撃の特徴

蜂は、いきなり無差別に人を攻撃するわけではありませんが、スズメバチを例にとれば、次の4段階があります。

(ア)巣への接近に対する警戒

巣の出入口や表面にいる蜂が、近づいた人や動物を注視する一方で、一部は巣を離れて周囲を飛び回ります。(イ)巣への接近に対する威嚇

警戒のため巣を離れた蜂が人や動物に接近し、高い羽音を発して、上下、左右をまとわりつくように飛び回ります。(ウ)巣への間接的刺激に対する攻撃

蜂の威嚇を無視したり、これに気がつかないとき、また、巣に震動を与えたとき等は、巣内から多くの蜂が飛び出して大騒ぎとなります。こんなときは、威嚇中の蜂のほか、巣の中からも次々と飛び出して、相手にまっすぐ飛びかかり毒針で刺します。(エ)巣への直接的刺激に対する攻撃

巣を直接に刺激したり、巣を破損した場合等は、巣内から多くの蜂が一斉に巣の外へ飛び出してきて威嚇なしにいきなり相手に飛びかかり、すぐに刺します。

林野庁ホームページ『蜂刺され被害を防ごう』より抜粋 https://goo.gl/mydE7Q

ちなみに、スズメバチが自分の身体に止まったときには、むやみに動かず、飛び立つのを待った方が安全です。身体に止まった蜂を手で払おうとすると、物的刺激を受けたスズメバチは強く興奮し、すぐさま刺しにかかってくるからです。

スズメバチは、人間から放たれる匂い(臭い)にも反応し、興奮する恐れがあるため、息を吹きかけて追い払うのも、良くありません。

近くで蜂の羽音が聞こえたら、身の回りに蜂の巣がないことを確認しつつ、周囲の交通状態にも注意しながら、とにかく素早く逃げてください。

3 スズメバチに刺された時の症状

スズメバチをはじめとする蜂に刺されると『腫れ・痛み』や『かゆみ』『水ぶくれ』『アナフィラキシーショック』といった症状が現れます。

症状の現れ方は体質によってさまざまですが、命に係わる事態が起こるケースも少なからずありますので、少しでも迅速で適切な対処が求められます。

(1)腫れ・痛み・かゆみ

蜂に刺されると、まず刺された場所に『腫れ』や『痛み』が生じます。腫れ方や痛み方は、被害に遭われた方の体質によって、千差万別です。

針が刺さった周りの皮膚がボコッと腫れるくらいで済むケースもあれば、刺された部位全体がパンパンに腫れてしまうケースもあります。腫れや痛みだけでなく『かゆみ』を伴うケースも少なからずあります。

(2)水ぶくれ

腫れや痛み、かゆみ以外にも、蜂に刺された場所に『水ぶくれ』が生じるケースがあります。

水ぶくれは、蜂刺しによる皮膚の炎症によって、体内の水分が水泡化したものです。そのため、水ぶくれをつぶしても、ハチ毒の解毒にはつながりません。水ぶくれをつぶすことで、かえって皮膚炎が悪化することがあります。かゆいとついつい掻きむしりたくなりますが、水ぶくれができてしまったら、掻きたい欲求をグッとこらえましょう。

ちなみに『腫れや痛み』『かゆみ』『水ぶくれ』は、ハチ毒がもたらす“局所症状(きょくしょしょうじょう)”です。

次項で紹介する『アナフィラキシーショック』という“全身症状(ぜんしんしょうじょう)”は、適切な処置が遅れると死に至る恐れがあるため、より注意が必要です。

(3)アナフィラキシーショック

アナフィラキシーショックは、体内に『ハチ毒に対する抗体』を保有している人が発症する全身症状です。アナフィラキシーショックが起こると、『全身発疹』や『ふるえ』『めまい』『呼吸困難』といった症状が10~15分以内に起こり、処置が遅れると、死に至るケースもあります。

【アナフィラキシーショックによって起こる症状】

- 腹痛

- めまい

- 吐き気

- ふるえ

- しびれ

- 脱力感

- 耳が遠くなる感じ

- 視野が狭くなる感じ

- 息苦しさ

- 呼吸困難

- 咳

- くしゃみ

- 意識障害 など

蜂に刺されてから、上記のような症状が30分以内に現れれば、すぐさま医療機関に相談しましょう。

自分で症状を判断できないときには、119番に電話をして、救急隊員に現状を伝えて指示を仰ぎましょう。

(救急車の要請については、のちほど更に詳しく紹介しますね)

アナフィラキシーショックのメカニズム

アナフィラキシーショックは、人間の身体の中にある『IgE抗体』によって引き起こされる“ショック症状”です。

蜂に1度でも刺されると、多くの場合、被害に遭われた方の体内で『ハチ毒に対する抗体(IgE抗体)』が作られます。

図解:https://goo.gl/r942zb

図解:https://goo.gl/r942zb

IgE抗体は、体内にもともと存在している『肥満細胞』や『好塩基球(こうえんききゅう)』という細胞に引っ付きます。再度蜂に刺されて、2度目にハチ毒が体内へ入り込むと、肥満細胞や好塩基球と合体しているIgE抗体に作用して『抗原抗体反応(こうげんこうたいはんのう)※』が起こります。

※抗原抗体反応 … アレルギー物質などの『抗原』と、体内にある抗体が結合して起きる現象のこと。過剰に作用すると、アナフィラキシーショックが起こる。

つまり、1度蜂に刺されたことのある人は、体内に『IgE抗体』を保有している可能性があり、アナフィラキシーショックが起こる可能性も高くなるんです。

また、アナフィラキシーショックは“初めて蜂に刺された人”であっても引き起こされることがあります。

このような『局所症状』と『全身症状』によって引き起こされる苦痛を最小限に抑えるためには、蜂に刺されたあと、少しでも早く応急処置しなくてはなりません。

4 今すぐやるべき応急処置4つのステップ

もしも蜂に刺されたら、これからお伝えする応急処置を、少しでも早く実践してくださいね。応急処置を施すことで、体内に回るハチ毒の量は最小限で済み、症状の深刻化を防ぐことができます。

ステップ1 安全な場所まで避難する

集団で刺される可能性もあるため、すぐに蜂に刺された箇所から10~20メートル以上離れること。

集団で刺される可能性もあるため、すぐに蜂に刺された箇所から10~20メートル以上離れること。

ステップ2 皮膚から針を引き抜く・流水で毒を洗い流す

針がある場合→ピンセット、カードなどを使って針を取り除く。

針がある場合→ピンセット、カードなどを使って針を取り除く。

針がない場合→爪で圧迫して毒を押し出すようにしながら流水で洗い流す。

ポイズンリムーバーがある場合、針と毒の吸引を同時に可能

間違った対処法

ステップ3 抗ヒスタミン軟膏を塗る

ハチ毒に含まれるヒスタミンが、体内で悪さをするのを抑える働きがある塗り薬です。軟膏のオススメは、抗ヒスタミン成分が入っている次の商品です。

ハチ毒に含まれるヒスタミンが、体内で悪さをするのを抑える働きがある塗り薬です。軟膏のオススメは、抗ヒスタミン成分が入っている次の商品です。

ステップ4 氷や保冷剤で冷やす

血管を収縮させ毒液が体内に吸収されるスピードを遅くするための大切な作業です!

血管を収縮させ毒液が体内に吸収されるスピードを遅くするための大切な作業です!

5 応急処置後の正しい対処法

応急処置をする中で、アナフィラキシーショックが起こる予兆を感じたり、アナフィラキシーショックが起こってしまった場合には、すぐさま救急車を要請してください。

病院へ向かう途中で、意識を失ってしまう場合があるのでご自身で車を運転して病院へ行くのは絶対に避けてください。

5-1 救急車を頼む場合

救急車の要請は、電話で『119番』に通報して行います。119番への通報は、携帯電話やスマホからも可能です。

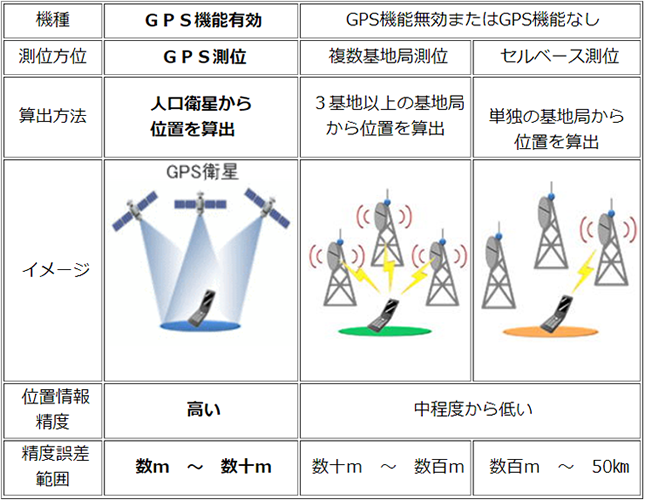

ちなみに消防では、携帯電話の情報を人口衛星で受信し、通報者の現在地を特定して現地へ駆けつけます。携帯電話にGPS機能が搭載されている場合は、その機能をオンにしておきましょうね。

5-2 自分で病院へ行くなら何科にいくべきか?

アナフィラキシーショックの兆候はなく、投薬してもらうために病院へ行くときは、『皮膚科』か『アレルギー科』を受診してください。

アナフィラキシーショックの兆候はなく、投薬してもらうために病院へ行くときは、『皮膚科』か『アレルギー科』を受診してください。

もしお時間があるようでしたら、ドラッグストアで軟膏を購入するよりは、専門家の診察を受けた方が安心ですね。今回の投薬だけでなく、希望すれば、2度目以降に蜂刺しに遭ったとき、自分でアナフィラキシーショックを防げる『自己注射薬※』を出してもらえるからです。

※自己注射薬とは? … ハチ毒によるアナフィラキシーショックを『アドレナリン』によって抑制する薬剤。保有者が、自ら使うことができる。

画像:自己注射薬『エピペン』の使用方法

画像:自己注射薬『エピペン』の使用方法

(林業・木材製造業労働災害防止協会より転載)

https://goo.gl/FWziCS

まとめ

今回の記事では、蜂(ハチ)刺し被害に遭ったときに、私たちが“すぐにやるべき応急処置とその後の正しい対処法”を紹介しました。

こちらでお話しした対処法を覚えておいていただくと、万が一蜂に刺されてしまった際に、慌てることなく適切な処置を行うことができます。

- 人を刺す蜂には『スズメバチ』『アシナガバチ』『ミツバチ』の3種類がいる

- 蜂に刺されると『腫れ』『痛み』『かゆみ』といった“局所症状”や、『呼吸困難』や『全身発疹』『意識障害』といった“全身症状(アナフィラキシーショック)”が起こりうる。

- 蜂に刺されたら、『針を抜く』『傷口を水で洗い流す』という応急処置は必ず行うこと

- 身の危険を感じた場合には、すぐさま119番通報をし、救急車を要請すること

- 携帯電話のGPS機能をオンにしておくこと

- 全身症状がなく、自分で病院にかかる場合は『皮膚科』か『アレルギー科』を受診すること。

余談ですが、蜂に刺された私の父は当初、自力で車を運転して病院へ向かおうとしたそうです(ホント危ない!ヤメテ!)。

でも、途中で苦しさが増して、救急車を要請しました。

父の誤った判断のせいで、他の方を巻き込む事故が起こらなくて、本当に良かったです。

救急隊員の方々も“蜂刺し被害の危険性”を十分理解されています。

ですから、蜂に刺されたら遠慮することなく119番通報してくださいね。

引用:

引用:

クジョカツ厳選のコウモリ駆除業者を無料で紹介

クジョカツが厳選した「あなたの条件に見合ったオススメのコウモリ駆除業者」を無料で紹介します。

おおよその料金相場は以下の通りです。

1箇所防除施工 25,000円~。

また、クジョカツを通じて行った作業には全て「賠償責任保証」を付けておりますので、作業中に「モノを破損させた」「怪我をしてしまった」などの事故が発生した場合、全て補償します。